《原则:应对变化中的世界秩序》是瑞·达利欧为全球投资界人士和广大社会公众奉献出的自己经济、社会研究成果的结晶。阅读本书,沉浸在投资大师的世界框架中,将是非常难得的享受和体验,不仅对于我们本身如何去认识当今世界的现实具有很大的帮助,同时还可以让我们形而上地加深对生活、社会运行规律的理解,增强对中华民族伟大复兴中国梦的信心。

当投资之王成为哲学家

在读这本书的时候,我想到柏拉图在《理想国》里的一段表述,用在达利欧身上恰如其分,那就是“除非哲学家成为王,或者王成为哲学家,否则人们不可能拥有一个理想的国家”。

这个王不仅指国王,也可以理解为在人类所能够从事的每一项事业中的佼佼者,例如瑞·达利欧所在投资领域。“哲学家”的重要性意味着,我们不论是在业余时间利用自己的家庭财富从事投资,还是我们在专业的投资机构为客户资金提供投资服务,想要做到极致都应该拥有柏拉图所言的哲学思维。

包括瑞·达利欧在内的全球伟大投资者,在事业成功之后本质都成为了投资领域的哲学家,实现了从投资之王到哲学家的转变。

20世纪三个最伟大的投资者,巴菲特、索罗斯和西蒙斯,都出生于30年代。巴菲特从超长期性增长力量寻找公司的投资价值;索罗斯在经济与市场的平衡和失衡周期变化中交易宏观变量;西蒙斯通过计算识别市场模式来赚取超额收益。这三种方法都是成功的,分别代表着决定论、非决定论和“万物皆数”的哲学思想。

出生于40年代末的达利欧虽然与索罗斯同属于全球宏观投资策略的投资方法,但他的投资哲学有很强的决定论色彩,这是以波普尔(索罗斯的老师)非决定论哲学为基础的索罗斯最大的区别。“经济机器如何运行”似乎更像是一种机械唯物主义,即各种宏观因子在决定着经济和社会的平衡与失衡,对宏观因子的发展方向进行演绎是获得投资机会的方式。索罗斯则更多关注经济现实和市场预期之间的反身性作用带来的非线性影响,以及非线性之下的极端不确定性。

达利欧所代表的全球宏观策略的流派分支,非常注重吸收历史的教训,以对决定历史的因素的分析和推演预测未来。这一切的基础就是完整的分析框架,分析框架中的宏观因子是最核心的价值来源。

达利欧在《原则》中曾经画了一幅关于人的成长历程的循环图,这是受到他最喜爱的一本书——美国神话学家坎贝尔的《千面英雄》启发。达利欧认为所有的英雄都有一个共性,就是在深渊中能够脱胎换骨,重新站起来。到了晚年,他会把自己在这个世界上获得的恩惠、馈赠,他成功的经验和财富,逐渐交还和回报给社会,最后完整地走过这一生。《原则:应对变化中的世界秩序》反映的正是达利欧从深渊中爬起、反思,最后脱胎换骨的一个经历,而他对其模型所使用的全部宏观因子毫无保留地呈现,则是对社会最好的馈赠。

此外,我们还可以从这本书中看到达利欧在哲学思想上的进展。机械唯物主义代表的决定论哲学越来越难以适应目前充满极端不确定性的金融市场,尤其是在全球的贫富差距、政治鸿沟、力量对比迅速演化的时代背景下,各种因素交织缠绕,互为因果、反身迭代的现象成为常态,因果推断对无偏性的追求让位于数据预测对可靠性的需要,投资者不在满足于单纯地解释经济机器如何运行,而是要能准确判断未来经济机器运行将带来何种后果。

在这本书里,达利欧开始从机械唯物主义哲学向马克思的辩证唯物主义哲学靠拢。他在书里提到,他对马克思主义的思想方法在很大程度上是欣赏的。马克思认为世界上就是充满了矛盾,这些矛盾就相当于一对又一对对立和统一并存的宏观因子,随着矛盾的调和与解决,一对宏观因子就有了确切的答案,就会决定和推动社会的进步。宏观投资的本质就是去分析、运用和判断这些矛盾的发展。社会不再是由宏观因子机械的决定,而是宏观因子之间以复杂、多变量、高度不确定的方式动态演化的过程,这是达利欧在投资哲学上出现的巨大转变。

“三生万物”:达利欧投资哲学的进化

在本书中,达利欧把生产力的增长、长期债务周期和短期债务周期做了整合,称为“大的经济周期”(Big Economic Cycle),或“货币、信贷、债务和经济活动的大周期”。过往框架中的三个宏观因子合并为一个,加上“内部秩序和混乱大周期”“外部秩序和混乱大周期”,形成新的“三大周期”,他认为这是更加重要的、更加高度整合的、更加全面的三大宏观因子。

内部秩序和混乱大周期分为了六个阶段:第一个阶段新秩序开始,巩固权力。第二个阶段开始有了有效的官僚机构,开始有效地配置资源,最终带来第三个阶段的和平与繁荣。而到了第四个阶段,一个国家会因为过度的债务和支出,带来政治分歧和贫富差距的扩大,引发新的社会矛盾。直到第五个阶段,由于财务状况的恶化,蛋糕无法再做大,所有的内耗、矛盾一次性爆发,导致这个社会出现巨大的消耗。第六个阶段则可能出现动乱、革命、内战等极端情形。

达利欧认为一个社会经历这六个阶段是一个自然规律,六个阶段可以拿来作为评估一个国家长期的内部秩序和混乱周期的基准。

外部秩序和混乱大周期主要研究国家与国家之间的冲突,以及冲突发生之后,经济、市场和政策的变化与应对。

达利欧提出,在战争经济学里最重要的原则就是管制。一旦发生外部冲突,国家应该会采取管制经济应对,两次世界大战无一例外。

美国、英国政府债务占GDP比例,在战争的时候开始迅速提高,国家的资源迅速向公共品集中,美联储开始越来越多地持有政府债券,甚至美联储在第二次世界大战还进行了收益率曲线控制。控制收益率曲线就是为了防止经济已经出现通胀的情况下,如何保证政府的融资成本不会快速上升。

达利欧也回顾了一战中的同盟国、协约国,二战中的同盟国和轴心国,通过政府的管制性政策应对冲击的历史,包括关闭股市、战争征用,交易限制等,以及它们如何影响一个国家的经济和金融市场。

在三大周期基础上,达利欧又提出了“五大力量”的概念,即三大周期,加上“创新和技术”、“天灾”等两个因素。天灾这个宏观因子的加入与本次新冠疫情应有一定联系,卫生危机和大封锁真切形成了经济和社会影响。

他还提出八个指标,用于衡量各个经济体在兴起和衰落的过程中财富和权力的变化。包括教育、创新和进步、成本竞争力、军事实力、贸易、经济产出、金融中心地位,以及储备货币地位。

三大周期、五大力量和八大指标在经过再次筛选后,加上其它重要因素,最终形成了模型使用的全部的宏观因子,即“18个因素”。

货币兴衰:权力和财富的变化

货币的周期表现为国家的货币制度存在周期性轮回。这种轮回不仅在全球广泛存在,即使聚焦到长期以农业社会为主的中国,从唐宋以来的一千多年历史,也存在类似的循环过程。

达利欧发现货币周期中存在着三类货币:

第一类是硬通货,如金属货币是完全无法被印刷,完全来自于对自然资源的开采,对稀有金属的冶炼。

第二类是硬通货债券,如银行票据,它们有对应金属货币背书、以类似货币局制度发行。中国古代票号发行的银票,以白银背书,每一张票据都对应了白银的提取权。它可以方便的流通,但不会任意地发行。

第三种是法币,也就是现在全球广泛采用的信用货币制度。信用货币是以国家主权为背书。法币的特点是它具有很强的自由流动性,很强的信贷创造能力。

其实货币体系的周期变化在学术界也是近年来学术界关注的热点问题。国际清算银行的行长卡斯滕斯认为央行的职能可以划分为两个方向:一个是宏观维度的职能,主要目标是维持币值的稳定,保持货币购买力不变;另一个是微观维度的职能,主要目标是维护金融的稳定,为社会提供一个稳健的支付体系。

他的研究指出,长期来看,央行在宏观维度的职能表现出和微观维度不一样的规律:微观维度的央行一直在不断地发展,从最后贷款人制度的建立,直到宏观审慎监管工具的推出,央行在金融稳定中发挥的作用,以及在支付体系中的中心化地位是越来越强的。

但是央行在宏观维度的职能则有很强的周期性,因此货币政策的独立性是周期变化的。现代中央银行的前身都是作为财政部的一个部门出现的,当时的央行天然具有通过债务货币化的方式为财政困难提供融资的功能。

即使是1900年以来,全球央行的政府债务持有量也和全球政府的债务负担高度相关性。在两次世界大战期间,政府债务占GDP比例迅速地增长,这个时期全球央行持有的政府债规模也同步增长。在政府财政越弱的时候,央行越倾向于为政府提供融资,其货币政策就越倾向于相机决策而不是基于规则。

相反,当政府债务问题缓和、财力强健的时候,央行则越来越多地减少直至停止为公共部门提供融资,此时央行的货币政策就更多基于规则,而不是相机决策。

比如美联储在2008年金融危机以来强调的“数据依赖”,就是一种典型的相机决策,意味着它在获得数据的基础上,会以对经济增长和就业的主观判断作为决策依据。美联储2020年推出的“灵活的平均通胀目标制”由于具有较强的“灵活性”,对于如何计算平均通胀并没有给出明确的规则,因此也没有改变相机决策的决策风格。

在国际货币体系当中,我们也能看到达利欧讲的类似规律。19世纪以来,全球国际货币体系经历的金本位制、布雷顿森林体系、牙买加体系三个主要的阶段其实正好与达利欧的货币周期三类型一一对应。

国际货币体系的本质是调节国际收支缺口的手段。

金本位制度通过黄金输入点引发的黄金的进出口调节,布雷顿森林体系通过国家的外汇和黄金储备规模调节,以及牙买加体系下通过外汇汇率浮动调节,是全球货币体系发展的明线。

但如果我们放在达利欧的框架之下,则会看存在着全球货币体系发展的暗线,即国际收支缺口调节主导者从政府向私人部门转移的过程。金本位下的政府主导,与维持自身强大的财政形象的需要是一致的。政府只有建立强大的信用,拥有国际债务融资能力,才能拥有大英帝国式的坚船利炮,维持在全球贸易中的中心地位。

当国家的权力开始逐渐地让位于企业和家庭,直到在跨国公司的全球化扩张中转移到跨国银行,整个调节的机制它就会越来越向有利于信贷创造的方向去发展。

而信贷创造最极端的一个形式就是商业银行直接通过国际信贷活动进行的货币创造,由于基础货币发行的央行对国际信贷不存在储备准备金制度,国际信贷的货币乘数理论上不存在上限。因此,在当前的牙买加体系下,货币的发行很大程度上是商业银行决定的。私人部门更容易获得信用的代价是财富购买力的侵蚀。资产回报的变化成为了相较通胀成为了威胁货币价值更主要的风险。

在过去400年,全球一共出现过750种货币,但目前还存在于世界上的货币只有20%,将近80%的货币在过去400年终都已经消失掉了。即使是仍然存在的20%的货币里,几乎都出现过大规模的贬值,荷兰盾、英镑、美元等强大的国际货币都经历过战争带来的一次性贬值。

瑞·达利欧还发现了一个非常重要的结论,就是在过去150年里,在考虑货币利息之后,货币和黄金扣除通胀后的收益几乎相当,年收益率分别为1.2%和1.3%。但是如果以一战划断,一战前黄金跑输货币,而一战后货币跑输黄金,我们正在处于一个货币贬值,黄金升值的大时代。一战也是各国放弃金本位制度的转折点,放弃金本位对战争融资是关键且必要的,这也带来了黄金/货币相对价值的范式转换。

达利欧形成货币周期框架的基础上,也对桥水的旗舰策略——全天候投资策略进行了升级:从过去的一个方形面,升级到现在的一个立方体。

平面和立体的差异就在于是否纳入了对国家和货币的兴衰周期,尤其是长期的财富和权力转移过程中所处地位的判断。在传统的全天候模型当中,这个模型本身是只考虑大类资产类别本身的属性,不论是美国、日本,还是中国的股票,都是在增长上升、通胀下降的宏观环境下受益。传统的全天候模型认为货币的价值服从均值回复的规律,各国股票性质不加区别。

那么升级后的全天候模型当中,我们可以看到每一个国家的大类资产都是立方体中的一个切片,每个国家的大类资产根据其全面考虑三大周期、五大力量、八大指标和18个因素之后的宏观状态来确定其货币价值,同类资产在不同国别也产生了区别。

中国的大周期:理解中国的历史与现实

对于中国而言,达利欧还专门展示了他对中国古代王朝周期的研究。从唐朝以来,1000多年的中国历史,他发现中国历史内部就符合秩序动乱周期的六个阶段。

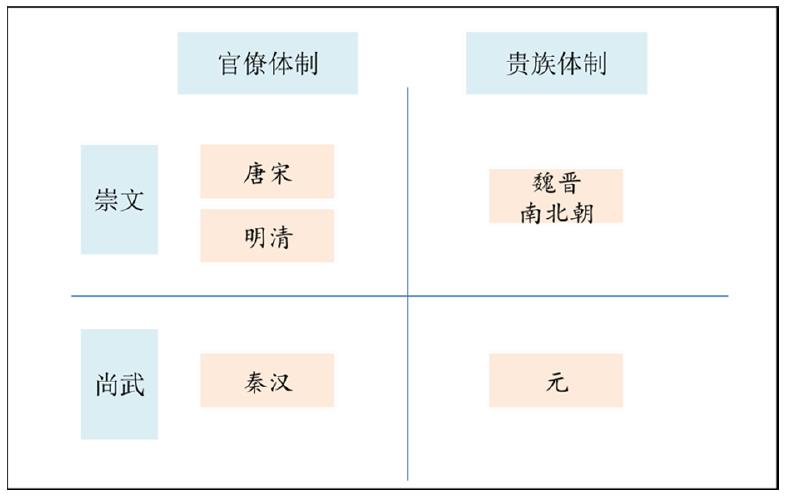

关于王朝周期,我们自己也做了一些研究。我们这个研究也是和瑞·达里奥思想相似,多增加了一个视角,就是考虑它的治理体制。甘阳等(2020)研究表明,古代中国存在着贵族和官僚体制的循环往复。官僚治理是基于能力的选拔机制,而不是基于血统的继承机制。达利欧的《原则》称之为“精英管理”(Meritocracy)。

白雪石等(2020)认为,中国在王朝兴盛时,往往都是采用的官僚体制。而在王朝进入衰退和无序的时候,往往采用的是贵族的体制。同时,王朝还存在着对文和武的推崇转换周期。在王朝之内,王朝前期“尚武”,王朝后期“崇文”;在王朝之间,秦、汉、元尚武,而魏晋、唐、宋、明、清崇文。王朝是否强盛,则与“崇文”或“尚武”无必然联系,而是取决于是否建立的是官僚体制而非贵族体制(图1)。

图1 中国王朝的制度分形

来源:白雪石、孙恺健、沈非若、吴浪(2020)

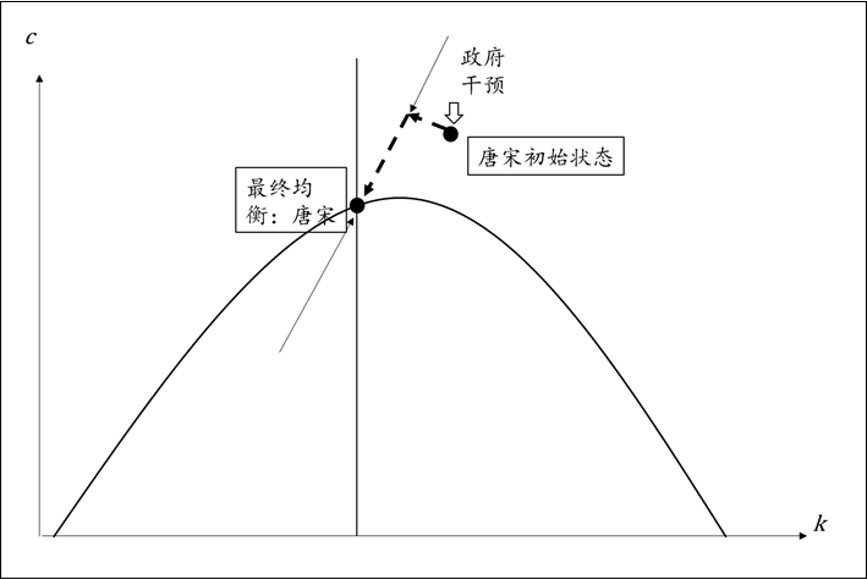

在全球宏观策略的语境下,王朝的强盛意味着经济的一般均衡的实现。均衡的实现正式依赖于官僚体制之下,社会和人形成的一组合理参数的组合,使经济走向上均衡路径。而在均衡路径之外的任何参数组合,要么是走向过度消费的庞氏骗局,要么是走向过度投资的储蓄漩涡。从这个意义上讲,完全市场条件下的王朝强盛是必然中的偶然,而正确的国家治理机制则将使强盛成为偶然中的必然。

东周时期的战国七雄是一个绝妙的自然实验。七国采取的不同发展方向带来了不同的结局:燕国过度节俭,但是没有消费与过度的资本积累相匹配,最终坠入储蓄漩涡而灭亡;齐国、楚国、赵国与之相反,不论是国君的奢靡,还是统治者的内斗,以及贵族的分权,都带来了国家巨大的消费开支需求,让它们滑向过度消费的陷阱。消费没有储蓄和资本积累为支撑,经济模式成为庞氏骗局;韩国以法家思想统御人才,魏国国君心胸狭窄,都导致了人才的大量外流,劳动生产率增速低下,国家也没有走上均衡路径。正如杜牧《阿房宫赋》所言:“灭六国者,六国也,非秦也。”秦国作为七国中唯一走向均衡道路的国家,是它厉行节俭,强化国家权力的结果。商鞅变法建立的耕战制度抑制了过度消费,提高了资本存量,获得了统一六国的有利地位。尚武的官僚体制是中国历史上王朝强盛的第一种模式。

第二种模式是崇文的官僚体制,也即唐宋模式。唐宋模式是实现的是世俗和平民的均衡。唐宋的崇文直接带来了兵役制度的改革,实现了兵与民的分离。老百姓开始在和平时期有了安定的生活,自由从事消费活动,科举制度保证最好的人才源源不断地输送到官僚体系,人口素质也取得了长足的进步。唐宋均衡建立在老百姓的幸福感、获得感提升的基础上,是一种正义均衡(图2)。

图2 唐宋社会发展在RCK一般均衡模型下推演

来源:白雪石、孙恺健、沈非若、吴浪(2020)

站在这样一个大的历史角度,我们就非常好理解在中国历史上它的辉煌是如何实现的,而19世纪以来第一次全球化浪潮中中国迅速衰落的历史,也使中国人民定当从苦难当中总结了历史的教训。

中国选择马克思主义的必然性也可以从历史大周期的角度来理解。在中国上一个历史的低谷期,也即19世纪与20世纪相交之时,全球主流历史观由三位德国哲学家的思想主导,而只有在马克思主义的历史观下才能有中华民族再度崛起、再度复兴的逻辑空间。

第一个哲学家是斯宾格勒,他的观点是历史就像自然的四季一样,有春夏秋冬,到了冬季,历史和文明最终会走向消亡。在这种哲学思想下,传统的中华文明可能已经消亡,需要建立新的文明。后来德国的纳粹思想正是在斯宾格勒的历史消亡论影响下产生的。

第二个哲学家是黑格尔。他的唯心主义哲学认为人类历史是在地球上自东向西演进的过程。黑格尔认为最早的人类文明出现在中国和印度,然后转移到中亚,接着是希腊、罗马,直到大英帝国的崛起。黑格尔的历史观意味着,中国是最早出现辉煌的一个文明古国,属于中国的辉煌也已经过去。

所以在20世纪初,中国的知识分子和中国人民选择了马克思主义,是因为马克思的唯物主义历史观意味着在矛盾的对立、转化和运动的过程当中,矛盾的解决将会推动社会生产力不断进步,中华文明完全有可能走出第二轮曲线。

当时的中国积贫积弱,刚刚经历了达利欧所说的货币、信贷、债务和经济活动大周期的崩溃,而资本主义文明的哲学体系是没有弱国的一席之地的,马克思主义的历史叙事是中华文明再度复兴的唯一的希望。因此,中国人民选择马克思主义具有很强的必然性。

达利欧在《原则:应对变化中的世界秩序》一书中不吝对中国的溢美之词,这建立在他坚实的逻辑分析、坚实的宏观因子的定量描述基础之上。站在“两个一百年”的历史交汇点,这本书的阅读体验也将帮助我们更好的理解中国的历史与现实,进一步增强我们对实现中华民族伟大复兴的信心。

《原则:应对变化中的世界秩序》

(瑞·达利欧,中信出版集团2022年1月)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号