2016年初开始,以离岸市场为先导,人民币贬值预期呈现大幅上升的态势。经济增速继续寻底、经济政策透明度降低、债务杠杆和资产价格高企等三大因素,是持人民币贬值论调者的主要理由。而欧洲央行和日本央行又在本国经济已经出现稳健复苏之际,仍然坚持继续延长QE和使用负利率的手段对抗通缩,由此让市场更加怀疑人民币最终将加入竞争性贬值的行列。然而,如今大多数讨论都没有回归到问题的本质。汇率价格、资产价格和物价通胀,只是一国参与国际竞争获取财富的不同表达形式,在不触发系统性金融危机和全面通货紧缩的前提下,中国恢复国际竞争力的手段是否已经用尽,因而只能诉诸于贬值的道路?通过与同样存在巨大内部不平衡的欧元区和欧盟进行比较,我们认为,劳动力市场改革,具体而言,通过完全消除抑制我国劳动力跨地域、跨层级流动的各种因素的改革,将会为人民币释放出巨大的隐含价值。

一、生产要素自由流动是单一货币区的存在基础

单一货币区的概念最早由“欧元之父”蒙代尔提出,是指在一个经济状况相似、经济周期相关、政策目标相同和要素流动相通的地理范围之内,采用统一的法定货币和货币政策可能性。

使用人民币作为我国的法定货币,意味着货币政策要在由31个经济差异巨大的单位组成的区域内承担起调节职能,其难度和意义只有欧元区和欧盟可以与之相提并论。如果以人均GDP作为劳动生产率的替代观察指标,我国劳动生产率最高的天津,是最低的甘肃的4倍之多,甚至高于欧元区内部卢森堡和拉脱维亚3倍的差距。在这样的宏观背景之下,低生产率地区和高生产率地区的融合和追赶,必然需要借助于资本和劳动力等要素的自由流动来实现。一方面,劳动力需要流向生产率更高的地区,获取更高的收入带回劳动力输出地,缩小两地的收入差距;另一方面,随着市场对劳动力输出地工人素质和比较优势的认可,资本会最终流向潜在回报更高的低生产率地区。

现实中,常常出现在货币政策宽松时,在没有充分的劳动力流动和收入追赶的情况下,资本投机性的进入低生产率地区的现象。这样的负债最终会随着低生产率地区的经常项目赤字和财政赤字而不可持续,这就是欧债危机和中国地方债务问题的类似之处。

二、欧盟的“东西流动”有利于单一货币区的长远发展

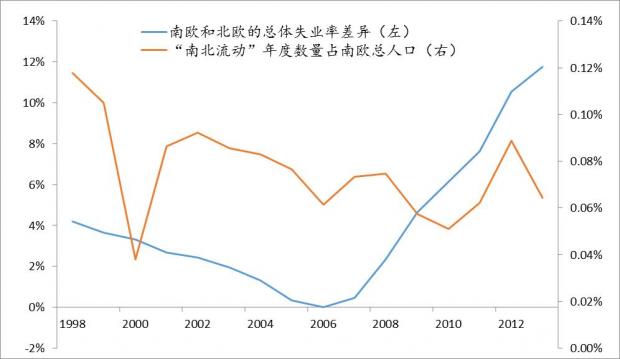

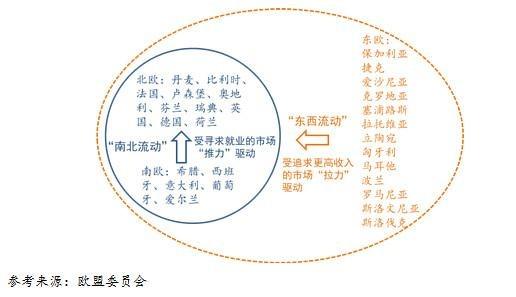

欧盟自成立之初,就把建立统一的劳动力市场作为其主要目标,而欧元单一货币区,则是欧盟的第一批成员国在基本实现生产要素自由流动之后进行的进一步整合。在欧盟15国和包括挪威、瑞士在内的欧洲自贸区之间,存在着传统的劳动力“南北流动”线路:由意大利、西班牙、爱尔兰、葡萄牙和希腊等南欧国家向德国、法国、英国等北欧国家输送过剩劳动力。2004年欧盟东扩,波兰、捷克、匈牙利等13个东欧国家陆续加入欧盟并相继获得劳动力自由流动的许可,“东西流动”开始成为欧盟劳动力流动的主要方向(见图1)。从经济动机上看,由于南欧和北欧的收入差距很小,“南北流动”主要是劳动者出于寻求更多就业机会;而“东西流动”则显然受到东欧劳动者追求更高收入的驱动。

图1 欧盟:劳动力的“南北流动”和“东西流动”

参考来源:欧盟委员会

根据欧洲统计局数据,2004年-2013年10年间,通过“东西流动”进入西欧国家的东欧人口约250万人,占这些东欧输出国家总人口的3.4%;而同期通过“南北流动”进入北欧国家的南欧人口约90万人,占这些南欧输出国家总人口的0.7%(见表1)。

表1 2004年-2013年欧盟人口跨国流动的累计数量

数据来源:欧洲统计局

短期来看,欧盟的东扩和“东西流动”的兴起抑制了“南北流动”,对欧元区在欧债危机后的自我修复能力有不利影响。由于东欧各国的劳动力成本大幅低于西欧国家,从而在和欧元区内部的南欧国家的工作竞争中处于极为有利的地位,东欧工人比南欧工人更加容易寻找到合适的工作,“南北流动”没有随着南欧相对北欧失业率的飙升而扩大(见图2)。不仅如此,东欧工人收入改善形成的追赶效应和吸引的资本流入都进入到了欧元区之外,劳动力市场流动性的正面作用没有体现在欧元区内部,反而对欧元区产生了不利影响,也由此产生了市场对单一货币区的质疑。

图2 尽管失业率差异扩大,“南北流动”仍不活跃

数据来源:欧洲统计局

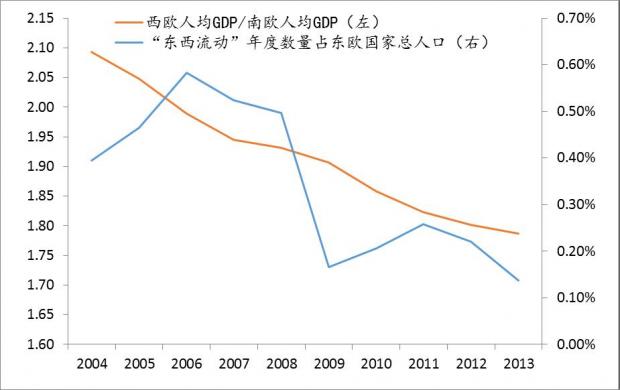

然而,中长期来看,“东西流动”的发展为欧元区的进一步东扩创造了条件,劳动力市场流动性的正面作用将在更大的范围得以体现。首先,“东西流动”带来显著的收入追赶效应,西欧和东欧的总体人均GDP差距,已经从2.1倍缩小至不到1.8倍(1999年欧元区诞生时北欧和南欧的差异为1.2倍),从而使未来东扩后的欧元区更加稳固;其次,收入差距是“东西流动”的首要驱动因素,收入差距缩小后,“东西流动”的活跃度相应下降,“南北流动”有望跟随(见图3);第三,“南北流动”受限也促使西班牙、意大利等国主动进行本国劳动力市场结构性改革,从内部挖掘潜力,进一步增加了劳动力市场的灵活性,有利于提高长期潜在增长。总体而言,欧盟的“东西流动”和“南北流动”是比较健康的,劳动力分别流向了收入更高和就业机会更多的地区,对单一货币区起到了巩固效果。

图3 随着收入差距缩小,“东西流动”活跃度下降

数据来源:欧洲统计局

三、户籍改革迟滞使中国农民工向“低收入、低就业”地区回流

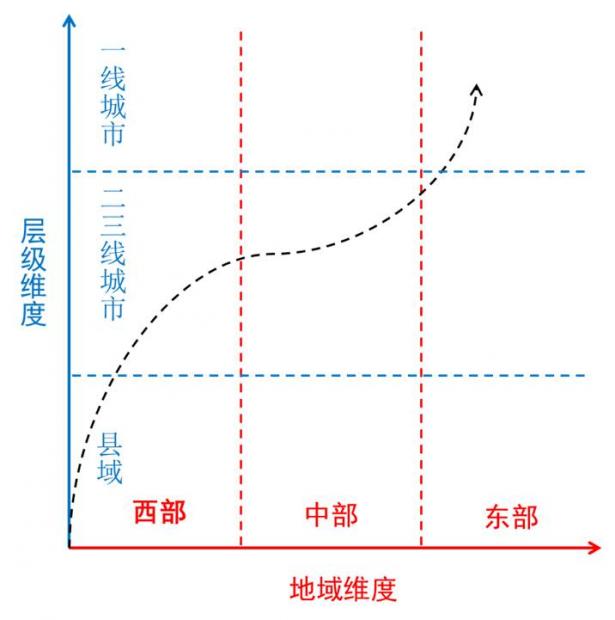

中国劳动力市场的结构与欧洲有相似之处,即在地理上存在着东部、中部和西部的发展水平差异,中国的劳动力流动长期以“西部-中部-东部”的地域维度展开。而不同之处在于,中国还存在着城乡二元分割的经济结构,并且城市化进程在21世纪初加快,产生了两个现象,一是农村剩余劳动力大规模进城务工,成为中国劳动力流动的绝对主力;二是城市发展的积聚效应明显,并依次出现了一线城市、二线城市、三线城市和县域经济的城市层级划分。由此,中国的劳动力流动还存在第二个维度,即层级维度,它和地域维度共同构成了中国劳动力流动的全貌(见图4)。无论在哪个维度上,各个地区或者各个层级的城市都存在者巨大的收入差异和就业机会差异,因此中国以农民工为代表的劳动力流动的经济动机是二者混合的结果。

图4 中国劳动力流动结构示意图

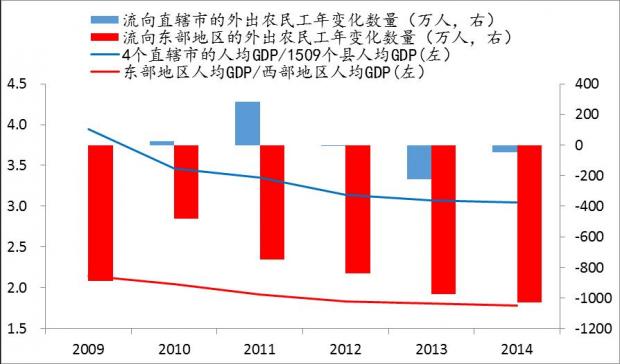

根据中国国家统计局对“农民工”的定义,农民工是指户籍仍在农村,在本地从事非农产业或外出从业6个月及以上的劳动者。而“外出农民工”是指离开户籍所在乡镇务工的农民工,因此县域经济的收入水平是外出农民工考虑工作地点的起点。从2012年开始,尽管我国4个直辖市相对1509个县的收入差距仍然高达3倍以上,但是在直辖市务工的外出农民工出现了连续三年的向省会及以下城市的回流,累计回流达到260万人,占2011年在直辖市务工外出农民工存量的1/6;地域维度上,从2009年有统计以来,东部地区的外出农民工已经连续向中西部地区回流6年,回流总人数4963万人,占2008年在东部务工外出农民工数量的1/2,但现在东部地区与西部地区的人均GDP差距仍达1.8倍,与西欧对东欧的收入差距相当,而西欧却仍可以每年持续吸引占其东欧工人存量约4%的新增劳动力(见图5)。并且这一切,都是发生在外出农民工整体数量增长的背景下。

图5 中国农民工从高收入地区向低收入地区回流

数据来源:中国国家统计局,Wind资讯系统

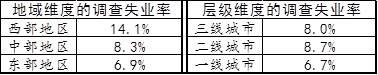

不仅在收入上存在着逆向流动,农民工的流动方向在就业机会上同样是逆向的。以西南财经大学的调查失业数据为依据,我们看到东部地区和一线城市的失业率是显著低于中西部地区和二三线城市的(见表2),而随着农民工从本来已经就业紧俏的地区流出加剧,“用工荒”的现象也在东部地区和一线城市不断加剧,并由此带来了这些地区劳动力成本的提高和竞争力的丧失。

表2 中国农民工流出的地区和城市就业市场紧俏(2011年数据)

数据来源:《中国城镇失业报告》,西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心

劳动力在国内收入差距和就业机会差异仍然较大的情况下,即向“低收入、低就业”区域转移,这一现象证明了我国劳动力市场存在限制劳动力流动的结构性问题,亟需进行改革。首先,户籍制度的障碍使农民工难以在就业地点实现固定居住和固定就业,破坏了雇主和工人劳动力契约关系的稳定性,也使农民工的收入因为这种不稳定关系被人为压低;其次,农民工无法真正获得劳动力流动应该为其带来的收入提高幅度和职业发展机会,劳动力市场长期无法出清,而最近我国特大城市相继出台的“严控人口”、“以户控人”等政策更是加剧了这样的失衡;第三,农民工相对城市居民在参与劳动成果分配中所受到的差别性待遇,也使得农民工逐渐无力承担一线城市和东部地区生活成本的上升,迫使中国的地区差异和层级差异在仍有巨大收敛空间之际,出现了提前停滞。

农民工的逆向回流,不仅意味着经济效率的损失,还会对中国的经济带来四大不利影响。第一,加剧地域之间的不平衡。农民工在就业市场相对疲软的地区以更有竞争力的劳动成本寻找工作,不仅可能造成当地失业率的进一步增长,还可能会带来当地收入水平的下滑;第二,影响货币政策的针对性。货币政策作为全国统一的总量政策,受不同区域经济差异分化的干扰巨大;第三,给资本市场和外汇市场带来压力。在一个单一货币区域之内,如果结构性差异使得劳动力市场不能有效出清,将迫使出清压力转移到资本市场和外汇市场。第四,损害劳动生产率的长期增长,降低经济的潜在产出。在人口老龄化的背景之下,包括农民工在内的勤劳而富有梦想劳动者,是中国最为宝贵的资源,也是中国的核心竞争力。限制农民工自由流动、限制其充分发挥生产力的政策,是对生产要素的巨大浪费。

四、推动劳动力市场结构性改革,释放人民币的隐含价值

一旦我国通过结构性改革破除劳动力自由流动的障碍,质疑人民币币值稳定的三大论点:我国的经济增长问题、政策透明度问题、债务杠杆和资产价格问题都将迎刃而解,从而使目前对人民币基本面的质疑完全消除,被迫贬值绝非人民币的唯一选择。

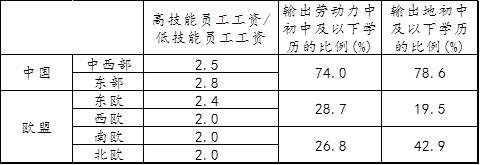

中国仍然有着巨大的地区收入和生产率的差异,而一旦包括户籍制度在内的限制市场流动和资源整合的政策得到改变,消除差异的条件将完全具备,由此可以释放出巨大的生产潜力。欧盟在人口严重老龄化、潜在增速大幅下降的背景下,依然通过整合东欧和西欧两个劳动力市场的过程,大幅缩小了地区的不平衡。中国的劳动市场结构相较欧盟而言,至少还具备三个方面的优势:一是中国的劳动力流动既存在着收入差距的“拉力”,还存在着就业机会差距的“推力”,两个合力可以使市场加速完成收敛的过程;二是中国劳动力的“地域流动”和“层级流动”即使在短期内也不存在此消彼长的关系,可以相互促进;三是与欧盟不同,中国高收入的区域和层级还有着相对较高的收入分配不平等的程度,从而避免了劳动经济学中“逆向选择”的问题发生。如表3所示,由于中国的高收入地区(东部地区)的收入分配差距也较大,即技能更高的员工有机会获得相对更高的报酬,这样的激励机制避免了劳动力输出地输出过多低素质劳动力的现象发生。而在欧盟的“东西流动”中,可以看到由于西欧相对较为平等,东欧输出劳动力的素质低于东欧平均水平。劳动生产率和潜在增速的提高将构成人民币汇率稳定的基本面。

表3 中国输出农民工的教育程度高于输出当地平均水平

数据来源:欧洲统计局,Wind资讯系统

加快推进劳动力市场改革,可以作为供给侧改革的先行措施,从根本上显示中国推进改革的决心和能力。包括户籍改革在内的劳动力市场改革,可以直接触碰到地方政府的核心权力,并把改革相关的成本清晰明确,能够为未来的改革起到示范效应。啃硬骨头,打攻坚战,可以昭示中央政府强力推进改革落实的决心。金融危机以来,西班牙、日本和印度等国政府都强势推动了结构性改革,并最终坚定投资者的对政府政策方向的信心,这些国家也因而获得了了大量的资本流入。多年进展缓慢的劳动力市场改革哪怕不能一蹴而就,但只要政策出实招,就可以打消市场对政策不确定性的担忧,稳定人民币汇率。政策不确定性的消除将构成人民币汇率稳定的信心面。

债务杠杆和资产价格泡沫问题一体两面,而劳动力市场改革即使不能解决全部问题,但至少也是解决问题的突破口。一方面,低效率行业、低收入地区积累了不可持续的债务需要化解;另一方面,为了实现通过“债务货币化”达成“和谐去杠杆”,央行被迫实行较为宽松的货币政策,在降低这些低效率债务再融资成本的同时,也提升了市场的风险偏好,对高质量的资产过度追逐。通过改革促进劳动力市场和区域经济的再平衡,可以在成本侧降低低收入地区偿付压力的同时,也将在增长侧提高这些地区的偿付能力,从而减小宽松货币政策对资产价格的扭曲,为同步解决债务杠杆和资产价格泡沫问题创造条件。

中国是一个巨大的市场,它幅员辽阔,人口众多,也差异巨大。历史上,正是中国的领导者和全球的投资者同时看到了这个巨大市场的价值,才有了中国通过经济开放和加入世贸组织融入国际经济的巨大成功。而中国35年的改革进程表明,成功的改革就是能够解放人的生产潜力,顺应人性和规律。如今的劳动力市场改革正提供了这样的一个机遇。

毕竟,我们谁都不愿看到我国这近3亿农民工在城市的边缘默默的老去。

文章原题为:我们只能贬值吗?

(本文首发于腾讯证券研究院之白雪石个人特约专栏,经腾讯证券研究院授权转载)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号